ペットの防災にも取り組もう

近年国内で発生した大地震では、ペットの被災が大きな問題となりました。飼い主と離ればれになってしまったり、ペットと共に被災してしまったなど、さまざまな形で影響を受けたペットたちがたくさんいました。地震や水害など大きな自然災害が発生したときに慌てないよう、家族の一員として大切に飼っているペットの防災について、ボランティア団体「ペット防災withwan(ウィズワン)」代表の安岡祐子さんに日ごろからの心構えについて聞きました。

ボランティア団体「ペット防災withwan(ウィズワン)」代表の安岡祐子さん・愛犬のそらさん(写真右)とラウンドモーター取締役の西井貴保さん

ボランティア団体「ペット防災withwan(ウィズワン)」代表の安岡祐子さん・愛犬のそらさん(写真右)とラウンドモーター取締役の西井貴保さん

ペットと一緒に避難できるのか確かめよう

環境省によると、災害発生時、ペットは飼い主と共に同行避難することが推奨されています。同行避難とは、避難所など安全な場所にペットと一緒に避難することです。ここで注意が必要なのは、避難所などで飼い主とペットが同じ室内で過ごせるわけではないということです。

避難所では、動物が苦手な人や動物アレルギーを持っている人など、さまざまな人が共同生活を送ります。「まずは、住んでいる地域の指定避難場所でペットの避難を受け入れているかどうか確認してください」と安岡さん。

避難所運営者に対する、ペット同行避難者の受け入れに向けた参考資料はありますが、広く周知されているわけではありません。現時点で奈良県内にペットとの同伴避難が可能な避難所は少ないです。ペットの受け入れを検討している場所もありますが、ペット不可という場所もあります。「万が一の際、慌てないように事前に確認してください」。

登録などの確認を

犬の場合、飼い犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務となります。避難所によっては証明書の提示を求められる場合があるので、登録済み、接種済みの証明札は、必ず飼い犬に装着しておいてください。災害時でなくても、迷子になる可能性はありますので、普段から気をつけておくのがよいでしょう。

また犬猫は、2022年以降マイクロチップ装着・登録が義務付けられました。装着当時と登録内容が変わっていないか、環境省への登録ができているかなど、改めて確認しましょう。

「家のどこかにある」「散歩バッグに入っている」という人も多いのでは

ペット専用の避難バッグを用意しよう

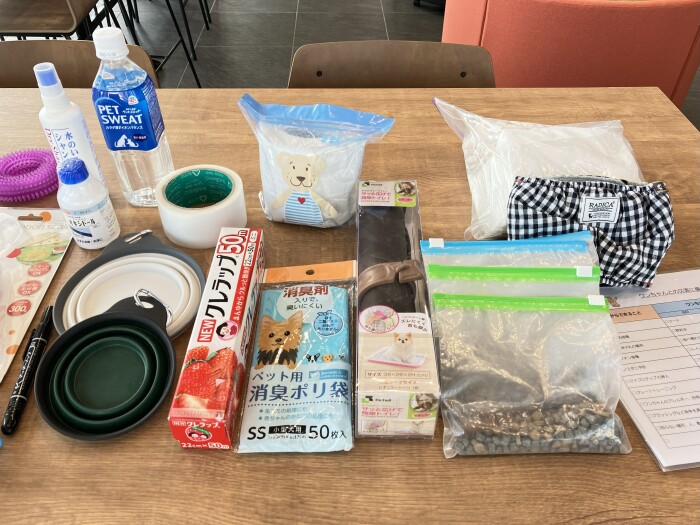

人と同じように、ペット専用の避難バッグを用意してみましょう。チャック付き袋に小分けしておいた食べなれたペットフードや水、多めのリード、トイレシートやおむつなどがあると便利だそうです。また、ペットの写真をプリントアウトして持っておくのも良いそうです。「飼い主と一緒の写真もあれば、日ごろから飼っている証明の一つにもなります。長毛タイプの犬なら、長いときや短いときなどいろいろなパターンの写真があると便利です」とのこと。

【安岡さんのペット用避難バッグ】

・トイレシートやおむつ

・マナーベルト

・ペットフード(数日分)

・簡易トイレシート

・トイレットペーパー

・ペット用消臭ポリ袋

・ラップ

・ペットフード用の皿

・養生テープ

・ペン

・水

・水のいらないシャンプー

・消毒液

・計量スプーン

・おもちゃ(音の出ないものが望ましい)

・ペット用健康手帳

・リード

・室内用の靴

安岡さんの飼い犬・そらさんの避難バッグの中身

家族だからこそ責任を持って

同行避難中や避難所到着後も、ペットに関することは飼い主の責任で行わなければなりません。バッグの準備や避難所・避難経路の確認もありますが、まずは、家にあるペットフードの在庫をいつもより1袋増やして、ローリングストック法を始めてみるのもよいそうです。「動物の種類によって用意するものが異なりますが、飼い主が責任を持つことはどのペットにも言えることです。大切な家族を守るため、ぜひ日ごろから意識するように心がけてください」とのこと。

非常時は、どうしても人への対応が先行し、ペットなど動物の対応は遅れがちです。その中でペットを守れるのは飼い主しかいないことを再認識し、備えてください。

■ペット防災with wan

企業による避難所協力

ペット可の避難所が少ないという現状に少しでも協力しようと、自動車販売会社のラウンドモーター(桜井市)は、桜井市と災害時における施設利用の協力に関する協定を結びました。同社の敷地内にはドッグカフェやドッグランを併設しているので、ペットとの避難も積極的に受け入れるそうです。

また今後は、ペット防災with wanと協力して、春と秋の年2回防災イベント『人とペットの備えるわん防災フェスタ』開催予定です。同社取締役の西井貴保さんは「安岡さんとの出会いがペット防災を意識するきかっけとなりました。今後も啓発活動などに協力できればと思います」と話しました。

※このページの内容は2025年11月7日現在のものです。